当前抗生素耐药性(AMR)日益成为威胁全球公共卫生安全的问题之一,耐药性危机会导致医疗费用的增加和死亡率升高等一系列问题。据估计,每年有70多万人死于耐药性感染。耐药性危机促使科学界不断寻求具有不同作用模式的有效替代治疗药物,而药用植物的次生代谢产物具有结构多样和生物活性强的特性。大果印加果是一种药食两用植物,在喀麦隆传统上可用于治疗伤口和各种感染。目前所报道的生物效应大多与其种子油有关,而对其果实提取物抗菌活性的研究甚少。

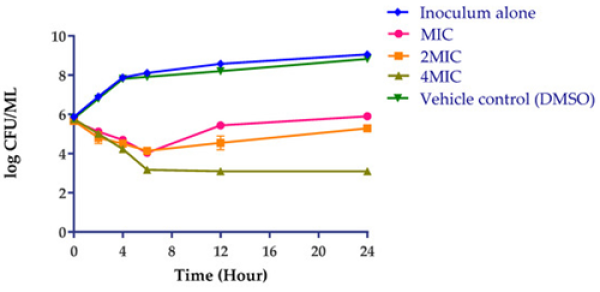

中国科学院武汉植物园研究人员利用肉汤微稀释法和GC-MS分析技术首次对大果印加果(Plukenetia huayllabambana)的果实提取物进行抑菌效果评价,并对其抑菌机制进行探讨。初步筛选发现大果印加果不同溶剂提取物对所选耐药菌具有一定的抑制作用,后利用肉汤微稀释技术测定了其对所选耐药菌的最小抑菌浓度(MIC),发现果实的甲醇提取物、正己烷和乙酸乙酯萃取部位对被测菌株都有抑制作用,其中正己烷部位较好。研究人员选择其正己烷萃取部位评估其可能的作用机制,发现它通过干扰细菌生物膜的形成、H+-ATP介导的质子泵和细菌细胞膜的完整性来发挥抗菌作用。通过GC-MS技术分析确定了正己烷部位的化学成分可能为其主要潜在抗菌活性物质。研究结果不仅为大果印加果的传统应用提供了科学依据,而且有助于其进一步可持续开发利用。

上述研究成果以Plukenetia huayllabambana fruits: analysis of bioactive compounds, antibacterial activity and relative action mechanisms为题发表在Plants上。该研究工作得到中科院院长国际奖学金项目和湖北省技术创新专项重点项目的支持。

非洲大果印加果正己烷部位对沙门氏菌的抑菌效能测定